Puro Chile

Puro Chile

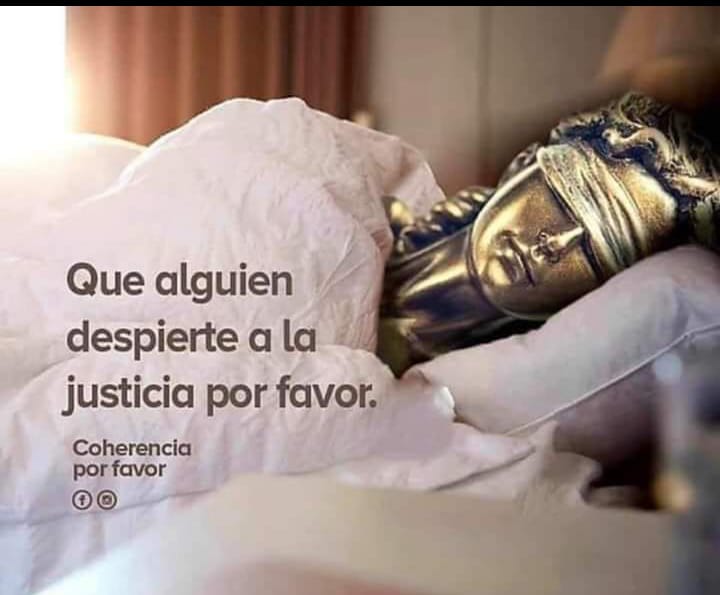

En Chile se lleva años perfeccionando el arte de torcer la ley sin romperla. El “secuestro permanente”, la amnistía ignorada y la fe en la buena intención revelan una vieja costumbre: confundir justicia con conveniencia.

Una de las formas más persistentes de corrupción en Chile no es la que se compra con dinero, sino la que se disfraza de virtud. Es esa inclinación, tan nuestra, a torcer las normas con rostro de buena conciencia. En Chile se lleva años perfeccionando ese arte: logramos incumplir la ley mientras seguimos declarándonos respetuosos de ella.

Durante décadas nos enorgullecimos de ser un país sin divorcio. El matrimonio, se decía, era un vínculo indisoluble. Sin embargo, los tribunales anularon miles de matrimonios con un expediente tan absurdo como eficaz: bastaban dos testigos que afirmaran que los contrayentes no vivían donde dijeron al casarse. En apariencia, la moral se mantenía intacta; en la práctica, el derecho se había vuelto una farsa. El país prefería mentirse a sí mismo antes que cambiar la ley.

Esa gimnasia moral, la de violar el principio mientras se invoca su espíritu, reaparece hoy en un terreno más delicado. En 1978 se dictó el Decreto Ley 2.191, que concedió amnistía a todas las personas que hubieran cometido delitos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. Décadas después, Chile ratificó la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, aprobada en 2009, y comenzó a aplicar sus principios a hechos ocurridos mucho antes de su vigencia.

Pero el derecho penal tiene una regla tan elemental como civilizadora: la irretroactividad. Nadie puede ser condenado por un delito que no existía cuando actuó ni sometido a una pena más grave que la prevista entonces. Esa garantía, que separa la justicia de la venganza, es lo que los tribunales comenzaron a erosionar con una invención retórica: el “secuestro permanente”.

Según esta figura, si una persona desapareció y su cuerpo no ha sido hallado, el delito seguiría cometiéndose hasta hoy. Así, la amnistía no se aplica, la prescripción no corre y la irretroactividad deja de importar. Con ese razonamiento se han dictado condenas por hechos de hace más de cuarenta años, aunque el propio Estado conserve desde hace más de veinticinco años restos humanos sin identificar en sus laboratorios. Si esos restos existen, si se sabe que hubo muerte, ¿puede sostenerse seriamente que hay un secuestro en curso?

Por supuesto que la intención es comprensible: nadie quiere impunidad frente al horror. Pero confundir justicia con desquite, o verdad con narrativa moral, es degradar la ley en nombre de la emoción. El derecho no es un obstáculo para la justicia, es su forma civilizada. Si empezamos a forzarlo para obtener el resultado que deseamos, mañana se forzará para castigarnos a nosotros.

No se trata de negar la memoria, sino de no falsificarla. Cuando el derecho se acomoda a la moral del momento, deja de protegernos y se vuelve un arma. La corrupción no empieza cuando alguien recibe dinero; comienza cuando nos convencemos de que la astucia jurídica es una forma de virtud.

Esa misma lógica atraviesa buena parte de nuestra vida pública. La complacencia con el tráfico de influencias, los amiguismos judiciales, los jueces que confunden independencia con lealtad personal o los abogados que se jactan de saber “cómo se hacen las cosas”. Todos participan del mismo hábito: torcer la norma para acomodar la realidad, convencidos de obrar en nombre de un bien superior.

La corrupción chilena no es brutal, es educada. No viola la ley, la interpreta. No destruye el derecho, lo vacía de sentido. Y lo hace con un aire de decencia que la vuelve más peligrosa, porque se presenta como servicio al bien.

El problema no está en nuestras leyes, sino en la relación que tenemos con ellas. En Chile, obedecer la ley se considera ingenuo; lo virtuoso es saber doblarla sin que se note. Ese talento, tan admirado en privado y tan condenado en público, es el que erosiona la confianza, ese sustrato invisible sobre el que se construyen las relaciones humanas.

Porque cuando el derecho se usa para servir causas, por nobles que sean, se vuelve instrumento vil. Y cuando eso ocurre, lo justo se degrada en su propia parodia. Y así, entre la virtud declamada y la astucia celebrada, seguimos creyendo que somos un Estado de Derecho.

Y que decir de la cantidad de militares condenados, por el simple expediente de “Haber estado allí”.